小1プロブレムの原因と家庭でできる12の対策

- お子さんが楽しく学校生活を送れるか心配…

- 小1プロブレムってなぜ起こるの?

- 家庭でできる小1プロブレムにならないための対策は?

「学校楽しみ!」と、夢と希望を胸に入学したお子さんの表情が日に日に暗くなり、ついに「学校に行きたくない」と言い出した…という未来は避けたいですよね。

しかしこのようなことは「小1プロブレム」と言われ、誰にでも起こり得る問題です。

この記事では、小1プロブレムが起こる原因と家庭でできる12の対策をわかりやすく解説します。

元幼稚園教諭である筆者は、小学校の教育の現状を知らずにいました。

我が子が入学して、娘は小1プロブレムで登校拒否をするようになりました。

その後、小学校教育の現状と子どもの学びについて心理学の観点から勉強し、記事を執筆しています。

この記事を読めば、小1プロブレムの対策を家庭ででき、お子さんがスムーズに学校生活を送る手助けができると思います。

実際に第2子の息子は家庭でしっかり対策をし、スムーズに学校生活を送っています。

この記事を読んで、今日からできることを始めてみましょう。

タップできる目次

小1プロブレムとは

小1プロブレムとは、お子さんが入学した時に起こる問題についての総称。

具体的には、

- 授業中に座っていられない

- 先生の指示が理解できない

- 友だち関係がうまくいかない

- 学習内容についていけない

などの問題が生じ、「学校に行きたくない」と言う子もいます。

小1プロブレムの原因

まず理解しておきたいのは、小1プロブレムの原因は「子ども自身ではない」ということ。

原因は複数あることが多く複雑に絡み合っているため、対策が難しいと言われています。

一番の原因には、幼稚園・保育園と、学校との様々な違いが「段差」になっているため。

つまり、「子どもを取り巻く環境」が小1プロブレムの原因であることを理解しておきましょう。

具体的に、どのような「段差」があるのか紹介します。

遊び中心の生活から教科学習中心の生活へと変化

幼稚園や保育園は、遊びや日常生活の中で実体験を通して学ぶ機会を作っていきます。

一方、小学校は椅子に座って45分間の授業を受けて学びます。

このまったく異なる生活の変化に、入学した日から突然対応しなくてはならないのです。

まだ小さなお子さんにとって、戸惑うのも無理がないですよね。

小学校でも、1年生は特別なカリキュラムを組んで、45分の授業を2つに分けて行ったり、アクティブ・ラーニングといった実際に体験しながら学ぶ授業を取り入れたりなど、工夫をしているところもあります。

しかし全国で統一した取り組みは、まだ成されていないのが現状です。

生活リズムの変化

保育園の登園開始時刻は7時。幼稚園は9時前後のところが多いです。

小学校の登校時間は、7時半〜8時頃が一般的。

そうなると保育園に通っていたお子さんは、7時頃親子で自宅を出ていた生活が、子どもを置いて親が先に出勤する家庭もあるでしょう。

朝食を子供だけで食べたり身支度を自分で済ませ、自宅の鍵をかけて登校するのは不安ですよね。

また幼稚園に通っていたお子さんは、入学後、自宅を出る時間が劇的に早くなります。

起床時間も早くなったり、朝食を時間までに食べきれずに苦労するお子さんも多くなりますね。

人間関係を一から作り直すストレス

入学すると、仲が良かったお友達と離れ、新しい人間関係を一から作り直すことになります。

今までは、保育園であれば共働きの家庭、幼稚園であればそれぞれの教育方針に合った幼稚園を選んで入園しているため、自然と家庭環境が似たお子さん同士の付き合いが多かったと思います。

ところが、小学校は同じ地域の様々な家庭環境のお友達が集まってきます。

自分とはまったく違った家庭環境のお友達、価値観がまったく異なるお友達との出会いに、戸惑う子も多いです。

幼稚園や保育園と違い、学校の様子を保護者が把握しづらい

幼稚園や保育園では、お子さんがまだ上手に伝えられないため、連絡帳や電話でこまめに園と家庭でのやり取りがありました。

しかし、学校は基本的に何か問題が起こらない限り、先生から連絡が来ることはありません。

つまり、日常のちょっとしたいざこざは、お子さん本人が保護者に伝えなければ耳に入ることもありません。

配布物も、幼稚園・保育園では連絡袋に先生が入れたり、直接お迎えの際に保護者に手渡しするなど、確実に保護者に届くように配慮されています。

小学校は、子どもが自分でランドセルにしまい保護者に渡すので、お子さんがちゃんと親に渡せなかった場合、配布物が届かないこともあります。

入学してから親がサポートしようにも、出来ない場面が多々出てきます。

※近年、アプリを使った配布を取り入れている学校も増えてきました。

入学時点で学習習慣に差がある

入学時点では、幼児期から塾や習い事に通い学習習慣が身についている子と、「勉強は入学してからで良い」と考え、まったく学習習慣が身についていない子がいます。

幼児期は遊びも大事な学びですので、どちらが良いということはありません。

しかし入学した時点で学習習慣や勉強ができる子と出来ない子に大きな差がある状態だと、テストや発表などで他の子と自分を比べる機会が多い学校では、当然、出来ない子は自信を失う可能性は高くなります。

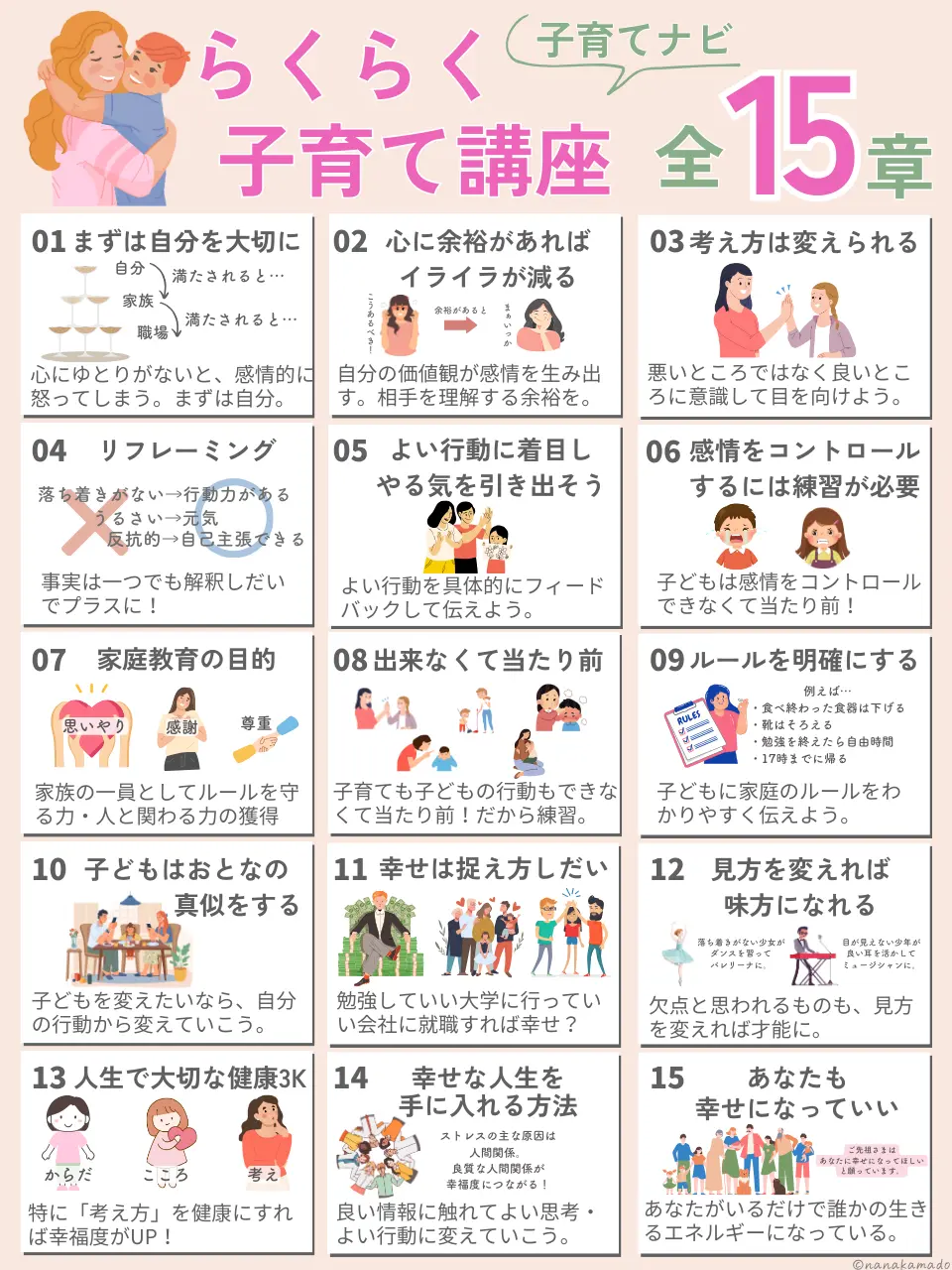

小1プロブレムの家庭でできる12の対策

先に述べた原因を考慮した上で、幼稚園・保育園や小学校で、「段差」をなくしていく教育をすることは課題ですが、教育はなかなかすぐに変えられません。

教育が変わるのを待っていたら、お子さんは入学を迎えてしまいます。

そこで、私の娘が小1プロブレムを経験して、第2子、第3子の息子のために熟考した12の家庭でできる対策を紹介します。

現在、第2子の息子は小1になりましたが、これらの対策をして小1プロブレムに悩むことなく、スムーズに学校生活を送っています。

子どもの話に耳を傾ける

幼児期の子どもは、人の話に耳を傾けるのはまだ難しい時期です。

ですから、幼児期から「話をしっかり聞きなさい」と強要するのには無理があります。

しかし入学したら45分間、先生の話をよく聞いていなければいけません。

そこで「人の話を聞く態度を育てる」ことが大切です。

どのようにして育てるかというと、まずは「自分の話をたくさん聞いてもらえる環境」が大事になります。

「自分の話をしっかり聞いてもらえた!」という経験が、「人の話を聞くこと」につながるのです。

家事に忙しく、お子さんの話に適当に返事をして終わらせたり、「あとでね」と永遠に来ない「後で」を使って終わらせてしまってはいないでしょうか?

仕事に家事に育児に…と本当に忙しい生活を送っている保護者の方が多い中、大変だとは思いますが、「聞く」ことに意識を向けてみると、お子さんも少しづつ「話を聞ける子」に育ちます。

家庭学習を習慣化する

小学校に入学して、慌てて学習習慣をつけようと思ってもうまくいきません。

入学時は、お子さんにとって変化が大きく負担も大きくなる時期。

家庭学習の習慣化は幼児期からつけておくことが、大きな対策になります。

ただし、いきなり勉強をたくさんさせる必要はありません。

最初は机の上で折り紙やお絵描き、めいろなど、楽しくできる遊びを毎日の習慣にしていきましょう。

お子さんには、発達段階に合わせた学びが大切です。

乳児期から、五感を使った学び→全身運動での学び→手先を使った学び→言語や認知機能の発達と成長していきます。

遊びも立派な学びであることを忘れず、学習習慣をつけていくことが大切です。

子どもが自分の意見を言えるようにする

家庭環境や価値観が異なる友達と接した時に、自分の意見を丁寧に伝えられないと友達関係がうまくいきません。

普段から、お子さんが自分で選ぶ機会を作るようにしましょう。

外食の時に「今日は何食べたい?」

旅行の時に「あなたはどこに行きたい?」

お休みの日に「今日は何をして過ごす?」

おやつの時間に「今日のおやつは何にする?」

そんなささいなことでも良いので、自分で選択する機会を作り、また「どうしてそう思ったのか?」理由も説明できるようにしましょう。

理由を説明するためには理論立てて話をする必要があるので、かなりむずかしいですが、最初はうまく説明できなくても、毎回理由まで聞くことで徐々に説明出来るようになります。

自分とは異なる考えの人がいることを伝える

保育園や幼稚園は学校とは違い、似たような家庭環境、教育方針の家庭の子が集まる可能性が高いです。

しかし、小学校は同じ地域の様々な家庭環境で育った子が集まってきます。

価値観が違う友達に会う初めての経験をします。

幼児期から、他人は自分とは異なる考えを持っているのが当たり前で、意見が違う人たちがお互いの意見を受け入れながら生きていることを伝えることが大切です。

具体的には、親子の会話の中で「あなたはそう考えているんだね!お母さんはこう考えているよ!」という風に、お子さんの考えを受け止めた上で、親子でも考え方が違って良いことを伝えていきましょう。

最初は難しいかもしれませんが、普段から「I(アイ)メッセージ」で話すようにすれば、自然とそうなります。

「私は、こう思うけど、あなたはどう思う?」という話し方でお互いの意見が尊重されます。

椅子に座る習慣をつける

子どもは体を動かすことで脳を活性化させ、心身の発達を促しています。

したがって、子どもが体を動かしたくなるのは自然なこと。

入学して、いきなり45分間ずっと椅子にすわっていなければならないのは苦痛です。

ですから、幼児期から少しずつ椅子に座る習慣をつけておくことが大切です。

年少の頃から折り紙やめいろ、パズルなど、お子さんが興味を持つ遊びを、椅子に座って毎日5分程度やってみましょう。

年中になったら、時間を少し長くして10分程度。

年長になったら、思考力問題などクイズ形式で楽しく取り組めるワークに挑戦してみるのも良いでしょう。

本を読む習慣をつくる

保育園や幼稚園では、ほぼ毎日絵本の読み聞かせをしています。

読み聞かせは、座って長時間話しを聞く練習にも繋がっています。

小学校に行くと、読み聞かせの時間はほぼないか、あっても月に1回程度。

入学しても自宅で、読み聞かせを続けていけると良いですね。

また、小学校では1年生から国語の授業で音読があります。

まだ文章をすらすら読めないお子さんにとっては、音読が苦痛になります。

赤ちゃん絵本のような簡単な本で良いので、自分で本を読む習慣もつけておくと良いでしょう。

子どもへの指示を極力減らす

小学校に行くと、登下校も身支度も持ち物の管理も、すべて自分でしなくてはいけません。

集団生活のため、時間を見て動いたり優先順位を考えて行動しなくてはならない場面もたくさん出てきます。

常に指示されて動いている子は、自分で時間を見たり優先順位を考えて「今何をすべきか?」を決定することができません。

幼稚園や保育園では、まだ先を見通して行動することが難しい年齢ですが、集団生活をしなくてはならないため、どうしても指示が多くなります。

そのため幼児期に自分で考えて行動する練習は、家庭でする必要があります。

家庭では、極力自分で考えて行動できるように見守っていきましょう。

親は「子どもの味方」ということを言葉で伝える

親は「子どもの味方。」

親からしてみれば当たり前のことですが、子どもにとっては当たり前ではありません。

何か問題が起きた時、「お母さんに言ったら、友達に嫌われるかもしれない。」「お母さんに言ったら、先生に怒られるかもしれない。」と考える子も多いです。

また逆に、「お母さんに心配をかけたくない」と我慢する子もいます。

小学校の様子は、本人が話してくれないと詳細に把握できません。

「何があっても、親はあなたの味方だよ。」

「あなたとの約束は守るよ。」

ということを言葉で伝えるようにし、困った時にいつでも相談できるようにしておきましょう。

遊びの中に「教科」につながる活動を取り入れる

遊びの中に、意識して算数や国語につながる活動を取り入れましょう。

国語なら、看板の文字を読んだり、しりとりをしたり、絵本を読んだりします。

字が書けるようになったら、お手紙を書くのもよいですね。

算数なら、数を数えたり数字を読んだり、「重い・軽い」「大きい・小さい」「重い・軽い」「長い・短い」などの算数ことばを積極的に取り入れていきましょう。

年長からはお昼寝をやめて、生活リズムを整える

保育園では、入学に向けて年長からお昼寝をしない園も多いです。

幼稚園に通っている場合は、帰宅後に疲れてお昼寝をしているお子さんも多いと思いますが、年長からはお昼寝を少しづつなくしていきましょう。

最初は眠くなって夕方寝てしまう子もいると思いますが、慣れてくれば、年長でもお昼寝なしで夜まで過ごせます。

「早寝・早起き・朝ごはん」は、脳の発達にも良い影響を与えます。

小学校に入学した時には、朝6時に起きて朝学習を終え、朝ごはんをしっかり食べて登校するのが理想です。

1年かけて生活リズムを整えていきましょう。

自分のことはじぶんでやる「環境設定」

小学校に行けば、自分のことは自分でやるのが当たり前。

しかし、実は幼児期からできることはたくさんあります。

- 食器の準備・片付け

- お茶をコップに入れる

- こぼしたら拭く

- 着替え・身支度

- おもちゃの片付け

これらは、子どもが1人で出来る環境を用意してあげれば、自分でできます。

- 食器は取り出しやすい低い位置にしまう

- テーブルに卓上ポットを置く

- 子どもが使える雑巾を用意

- いつでも活動できるテーブルや椅子を用意

- 子ども専用のクローゼットを置く

- 鏡をおく(身だしなみの確認)

といった環境を設定するとよいでしょう。

遊びに集中している時に話しかけない

子どもが遊びに集中している時に話しかけると、集中力が途切れてしまいます。

「お風呂はいるよ」

「ご飯できたよ」

など、意識していないとつい集中している時に話しかけてしまいますが、声をかける時にはお子さんの近くに行き、お子さんがこちらを向くのを待って声をかけるとよいでしょう。

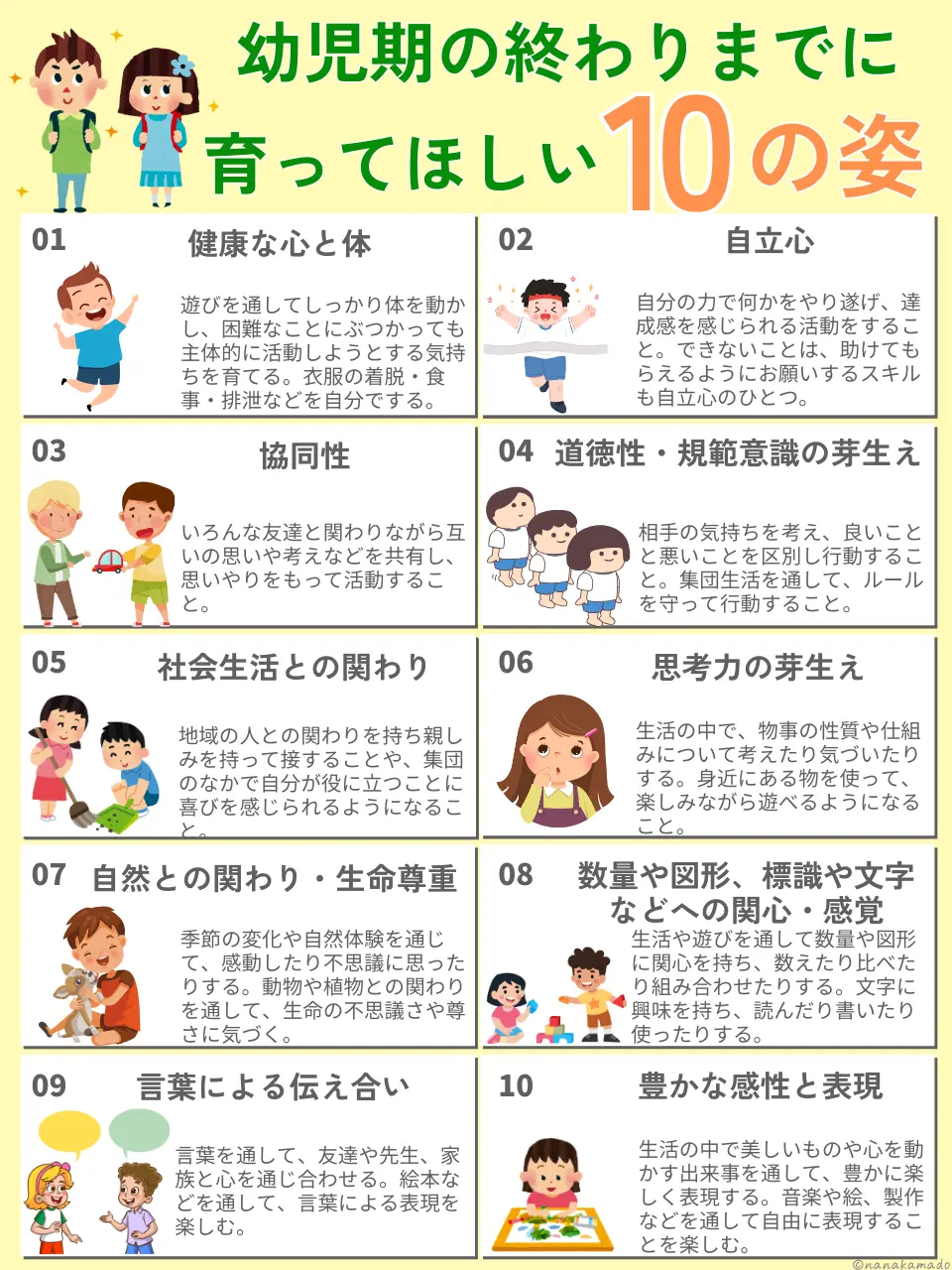

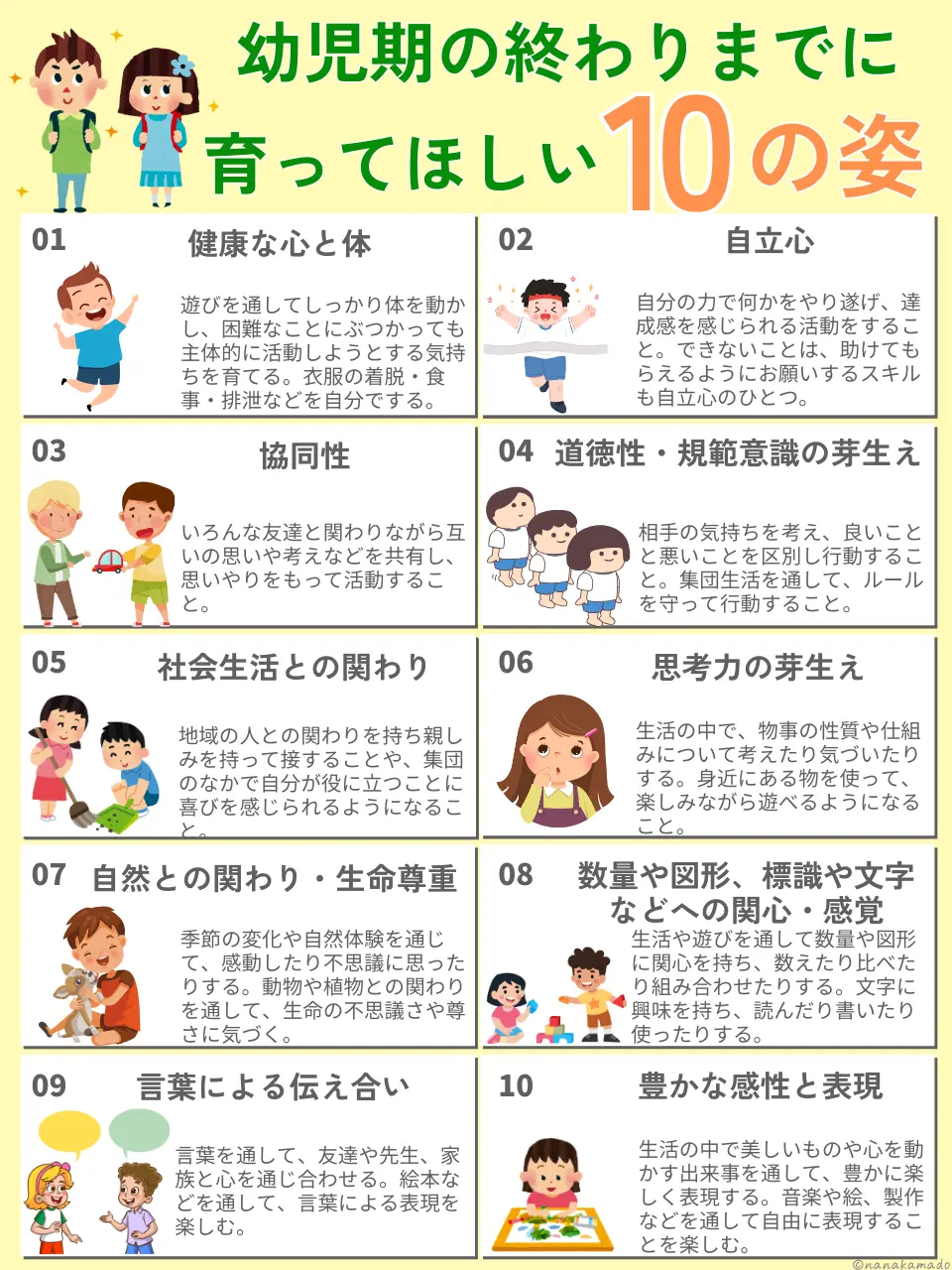

家庭でも知っておきたい幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿

幼稚園・保育園では、

- 健康

- 人間関係

- 環境

- 言葉

- 表現

といった5領域を元に保育活動を決めています。

この5領域をさらに細かく「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」として示されています。

家庭でも、入学までに育みたいことの目安として頭に入れておくとよいです。

健康な心と体

健康な心と体とは、遊びを通してしっかり体を動かし、困難なことにぶつかっても主体的に活動しようとする気持ちを育てること。

また、衣服の着脱や食事、排泄などの生活に必要な活動を自分ですることも含まれます。

自立心

自立心とは、自分の力で何かをやり遂げ、達成感を感じられる活動をすること。

できないことは、助けてもらえるようにお願いするスキルも自立心のひとつです。

家庭だと、ついつい先に手を出してしまいがちですが、お子さんから「やって!」とお願いできることも大切です。

協同性

協同性とは、いろんな友達と関わりながら思いやりをもって活動すること。

友達と協力して、ひとつのことを一緒にやり遂げることなどがあげられます。

道徳性・規範意識の芽生え

相手の気持ちを考え、良いことと悪いことを区別し行動すること。

集団生活を通して、ルールを守って行動することです。

家庭も小さな集団生活の場。

家庭のルールを守って行動できるよう声をかけていきましょう。

社会生活との関わり

地域の人との関わりを持ち親しみを持って接することや、集団のなかで自分が役に立つことに喜びを感じられるようになることがあげられます。

幼稚園や保育園などの大きな集団だと、恥ずかしがってしまう子も、家庭なら行動しやすいですね。

お手伝いなどを通して、自分も家族の役に立っていると感じられるようにしましょう。

思考力の芽生え

生活の中で、物事の性質や仕組みについて考えたり気づいたりする。

身近にある物を使って、楽しみながら遊べるようになることです。

紙や廃材を使って作りたいものを試行錯誤して作ったり、

プラレールの線路の高さを高くしたい時に何を使えばよいだろうと考えたり、

遊びの中に思考力を育む機会はたくさんあります。

自然との関わり・生命尊重

季節の変化や自然体験を通じて、感動したり不思議に思ったりする。

氷や風などを使った遊びを通して自然の不思議を確かめたりすることがあげられます。

また、動物や植物との関わりを通して、生命の不思議さや尊さに気づく。

散歩に行ってありを観察したり、葉っぱが色づいていることに気がついたり…

外に出れば、もうすでに学びがたくさん広がっています。

数量・図形、文字等への関心・感覚

生活や遊びを通して数量や図形に関心を持ち、数えたり比べたり組み合わせたりする。

文字に興味を持ち、読んだり書いたり使ったりする。

日常に文字や数量・図形はあふれています。

ちょっと気にかけて声かけするだけで、子どもの興味は広がっていきます。

言葉による伝え合い

言葉を通して、友達や先生、家族と心を通じ合わせる。

絵本などを通して、言葉による表現を楽しむ

親子だと、言わなくてもわかってしまうことも多く、言葉が少なくなりがちです。

お子さんが話し終えるまでしっかり話を聞いたり、おとなも正しい文章で会話するようにしましょう。

豊かな感性と表現

生活の中で美しいものや心を動かす出来事を通して、豊かに楽しく表現する。

音楽や絵、製作などを通して自由に表現することを楽しむ。

「表現」には正解がありません。

上手・下手もありません。

常識にとらわれないクリエイティブな思考力は、幼児期から表現によって育んでいきましょう。

まとめ:小1プロブレムは誰にでも起こり得る!家庭でできる対策から始めよう!

小1プロブレムは、子どもを取り巻く環境、園と小学校の「段差」などによって、誰にでも起こり得る問題です。

しかし家庭で少しづつ段差を埋めておくことで、小1プロブレムの予防をすることは可能です。

まずはひとつでも良いので、できそうなことから始めてみてはいかがでしょうか?

-3.png)